ようこそ!回文の館へ・・・ |

||||||||||

言葉の裏面に潜む、美しくも怪しい異次元の世界。

|

|

★ 天才オバサンの時事回文 |

★出来たてホヤホヤ回文速報!後半「長編小説=ミューッジック・セラピスト」

|

|

★ 天才オバサンの人生相談 &短編小説「新幹線」 |

★川畠成道さんの応援 |

★音楽雑感 |

★小説新掲載 「辛夷(こぶし)の樹の下で」 |

★魔女式・脳の活性化(ボケないために!) |

♪この木なんの木 気になる樹!♬

80歳の記念に日立の木に逢ってきました!

さて、ここはどこでしょう?

(答えはコンテンツの下のエッセイを読んで頂けば解ります)

寄席にゲスト出演しました!!

船橋のふなっこ寄席での「逆さ歌ライブ」

無事に終わりました。

3人の噺家さんとご一緒でした。

柳亭燕路さん 三遊亭円左衛門さん 立川談修さん

出番を待つ噺家さんの真剣な表情に心を打たれ、

あの集中力!を忘れまいと思いました。

逆さ歌ライブは

アシスタントとして、出て下さった、美人キーボード奏者の

沓澤千枝子先生と、軽妙な掛け合いを展開しつつ、

楽しい場面をご披露できました。

エッセイ更新

★今月号の「KIRACO」から~

街のタウン誌に毎号エッセイを書かせて頂いてます。

2016年1月号

禍福は あざなえる縄!

以前、このキラコ誌上に、一頃世間を騒がせた、あの「佐村河内ナントカ事件」のゴーストライター、新垣隆さんの事を二度ほど書かせて頂いたことがありますが、覚えて下さっているでしょうか?

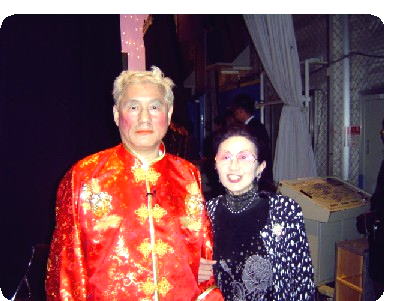

なんとこの夏、その「影武者新垣さん」と白馬のコンサートでご一緒し、しっかりツウショット写真まで撮らせて頂くという、とんでもないご縁を頂くことになってしまったのです。

そもそもの発端というのは、私がもう十五年以上も応援し続けている

〝川畠成道″というヴァイオリニスト…(なんせファンクラブまで立ち上げてしまった!)のリサイタルで、新垣隆さんがピアノ伴奏をして下さることになったからなのでした。

私と川畠成道さんとの出会いも何とも不思議な展開で、私はその当時の事を思い出すたび、あの

「禍福はあざなえる縄の如し」

という格言を思い起こさずにはいられないのです。

もう二十年近くも昔のことになりますが、ある人形劇団が、使わなくなった〝等身大″の人形二十体をそっくりそのまま譲って下さったのでした。

そのあまりの可愛さに、人形劇団を作りたくなり、早速地域新聞にお願いしてボランティア団員募集をかけました。二十人あまりの方が集まって下さったのです。

それからというもの、脚本書きから始まってセリフ指導、動き、大道具作りなどなど・・・劇団は「野ばら座」と名付けられ、これがまたウケに受けて、あちこちから上演の依頼がくるようになりました。

NHKでもニュースの時間に「千葉版」で二度も取り上げて下さったほどだったのです。

でも…所詮ボランティア。劇団員も殆どが主婦でしたから、長続きは難しく、惜しまれながら解散の憂き目に…。

私は自分の無力が悲しくてなりませんでした。

(何か一人でも出来るものはないか)

そこで思いついたのが「朗読」です。

そうだ、朗読なら一人で出来る!

早速習志野市内の朗読サークルを探し出し、問い合わせてみました。

「目の不自由な方の為に、テープ吹き込みを月に何回かやっています。見学にいらしては?」

すぐ見学に行き、後日研修のようなものも受けたのです。

その頃はまだ六十代でしたから、(これから何か世の為に役立ちたい!そして何らかの形で自分を表現したい!)夢は膨らみ、アクセント辞典片手に練習に没頭してゆきました。

私の読んだテープを、目の不自由な方が聴いて下さる!もうワクワクでした。

しかしその夢は1本の電話で無残にも打ち砕かれてしまったのです。

「四十歳から始めて六十過ぎという方はいらっしゃいますが、六十代で始められるのはちょっと…」

(ええっ!だったら、何故初めからそう言って下さらなかったの?)

その時のショックは未だに忘れられません。

悶々とした日々…そんなある日、たまたまお逢いした、声楽家のT先生に思わず胸のうちをぶちまけたのです。T先生は習志野では著名な、活動的な女性。

先生はただ黙って聞いて下さっていたのですが、一週間もしない内、電話を下さったのでした。

「二十六歳になる〝川畠成道”というデビューしたてのヴァイオリニストがいて、お目が不自由なので、本を読んで下さる方を探しているの。トルストイの〝クロイツェルソナタ″。

今度同じ題名の、ベートーベンのコンチェルトを弾くので、興味がおありなんですって…」

あれからもはや十数年…今まで録音して送ったテープは二時間テープで百八十本にも!

彼は今や世界に名だたるヴァイオリニストとして、カーネギーホール、ロンドンのイグモアホールなど世界をまたに活躍しています。

もしもあの時、あのショッキングな電話がかかってきてなかったら?

それを思う時、人生の不思議さ、運命のカラクリにただ驚くばかりの私。

当然この夏の新垣隆さんとのツウショットだってあり得なかったわけで、「禍福は…」の諺を改めて思い起こしているところです。

因みに新垣隆さんは若干シャイではありましたが、ユーモアいっぱい、芸術家にしてはちょっとお茶目な、名ピアニストでした。

2016年3月号

同じ星から

同じ星から…

先日何気なしにテレビをつけたら、バラエティ風のお気楽なクイズ番組をやっていて、クイズ大好き!の私は思わず見入ってしまいました。

岡山県の或る小さな街で、街灯に全部「笠」が取り付けられていて、それだけだと何の変哲もないのだけれど、その笠の形が極端に円錐形…つまり裾が狭まった形に作られているのだそうです。

その理由を問うクイズなのですが、しばらくの間、私も真剣に考え込んでしまいました。

例えば「岡山と言えば桃の産地。電灯の明かりを慕って虫が飛んでくるのを防ぐ為では?」とか

「航空機が着陸するのに、明かりを小さくすることでより正確に滑走路を指示出来るように?」

などなど…。

ところがそれは思いもよらぬロマンティックな計らいのもと、作られていたのです。

そのあたりは地形のせいか、夜空の星が格別に美しい土地として有名なのだそうで、観光客も多いらしいのです。

街灯の明かるさを出来るだけ減らし、より一層美しい夜空の星を見てもらおう。そんなお役所のイキな計らいでそういう形になった…と、それが正解なのでした。

すっかり感動した私にその時ふと過ったのは、終戦直前の夏、灯火管制で灯りを一切消された市街地の、夜空の美しさでした。

その頃住んでいたのは今では外国の台湾=台北市でしたが、電灯が付けられず、仕方なく姉弟みんなで毎晩のように星を眺めていたのです。

「降るようなー」どころではありません。天空にこんなにも星はあったのか?と疑いたくなるほどビッシリと、それはまるで「ゴマおにぎり」さながら隙間なしに見えるのでした。普段なら肉眼では見られそうもない小さな星まで見えていたのですから。

その頃私は、台湾から出撃した特攻隊員の方を次々と見送っていた直後だったのです。

あのお兄さんはどの星になったのだろう…、優しかったあの人は一番小さな、あの星だろうか?

(人は死んだらお星さまになる…)小さい頃からそう信じていた私はそうやって毎晩のように星を見上げていたのです。

その考えは今も変わりませんが、長じるにつれ少し変ってきました。逆に

(人はそれぞれの星からこの地球上に生まれ落ち、生涯を終えると再びそこへ帰ってゆくのではないか)と、そんな風に考えるようになってきたのです。

世の中にはどんなに努力しても相容れる事の出来ない人がいるものです。

かと思うと旅先でたまたま知り合った仲なのにその後も長く友人として付き合うほどになる…いわば「ウマの合う」人もいる。性格だけでは割り切れない何かがそこにはあると思うのです。

話しは変わりますが、先日芥川賞をモノにしたお笑い芸人「又吉直樹さん」と以前テレビでご一緒させてもらったことがあります。

その頃はまだ何だかパッとしない風のイメージで、周りからも「マタキチ」などと呼ばれて軽々しく見られていたようだったのですが、番組の打ち合わせ部屋で初めてお逢いした時、私は電気に打たれたような何かを彼の眼の中に感じたのです。

その直後、自分でも思いがけない言葉が私の口をついて出ていました。

「又吉さん、あたしたち、おんなじ星から来たのよね!」

その時の彼の反応は、なんとも穏やかなものでした。

一緒にいた回りのスタッフが「ウオーッ」とか言って冷やかすのに、彼はただうっすらと微笑しているだけなのです。

ところが後日、他局のテレビで

「最近ときめいたことは?」と問われ、こんな風に言っていたといいます。

「或る番組で一緒だった年配の女性から突然=私達、おんなじ星から来たのよね=と言われた時、なぜかボクすごくトキメいたんですよ」と。

それから数年後又吉さんは芥川賞を取りました。その時私は改めて思ったのです。

あの時又吉さんの眼の中に感じた、何とも云えない神秘的な輝き。あれはまさに何億光年を経て私に届いた、懐かしい星の光だった!だからこそ、そんなとんでもない言葉がとっさに私の口をついて出たのに違いない…と。

年寄りの冷や水?

つい先日、年一回開かれる、台湾時代の女学校の同期会があって、都心へ出向いたのですが「おん年八十三歳」ともなると年を追うごとに出席者が減っていくのは何とも寂しいものです。

でも中には「えっ!これが同じ八十過ぎ?」と、目を疑うほど若々しい友人もチラホラ。

そういう元気ジルシの女性は、ざっと観察したところでは

1、

いつも笑みを絶やさない。

2、

声に張りがある。

3、

生きざまに誇りと自信をもっている。(それが、表情のなかにありありとみてとれる。)

4、

おしゃれでお化粧もバッチリ。

と、こんなところですが、これも心身ともに健康であればこそ、だと思うのです。

日本の女性の平均寿命は、八十六歳プラスα。今年も世界ランキングでトップなのだそうです。しかもまだまだ記録は更新されそうな気配です。

これは確かに喜ばしいことかもしれません。

でもいくら長寿が目出度いからといっても、ただノホホンと「馬齢を重ねる」だけでは、生きている意味がない。ただ食べて寝て一日が過ぎるなんて、絶対イヤだ!私は日頃からずっとそんな思いで、自分自身を叱咤激励し続けて来ました。

そんなわけで、実はこの春から一念発起、「商工会議所のパソコン教室」に通い始めたのです。

パソコンは初めて、という人もいれば、プロの資格を目指す人…など生徒さんはさまざまです。

それぞれの希望に応じて組み込まれた「カリキュラム」を、パソコン画面のテキストに沿ってこなしていき、それが終わると次の段階へ進むのです。

各自ヘッドフォンをつけ、解らないところがあると、手を挙げて、周りで待機して下さっている講師の先生に質問します。

(チョット不謹慎な余談になりますが、先生は圧倒的に若い男性が多い!それだけでもゲンキ貰えちゃいます!笑)

何よりも自分がどのあたりのレベルなのか、まわりの誰にも知られずに済む、というのが一番のミソかも知れません。

実は私、パソコン歴十五年にもなるのですが、今まですべて独学、全く自己流でやってきました。ですからキーボードの打ち方も、適当だったのです。

ところがパソコン教室では基本「ブラインドタッチ」、つまりキーボードに目を落とすことなく、アルファベットの文字配列を全て指先で記憶しなければなりません。(もはやこの年齢では絶対ムリ!)そう思いました。

でも根が負けず嫌いの私です。家に帰ってからも、猛烈な勢いで日夜練習を重ね、どうにか見ないで打てるようになっていきました。

「こりゃあ見事な腱しょう炎ですな。」

そう言いながら目から火が出るほど痛い注射を掌にプスリ!

それからがまた大変でした。

「骨密度が標準を遙かに下回っている」ことが判明、結局カルシュウムの点滴を今後定期的に受けることに。

別室に一人寝かされて点滴が始まりました。

「上から液が落ちて来なくなったらお声をかけてくださいね」そういって看護師さんは姿を消したのです。しばらくウトウトしていると、

「ピーポーピーポー」

そう、急患です!

点滴の雫は、と見ればもはや空っぽで落ちても来ない。

「すみませ~ん」思わず叫びました。でも誰もきてくれません。

(どうしよう!血管の中に空気が入ったら?)知識のない私は真青でした。あとで聞いたのですが、ひとりでに血管の中に空気が入ることはないのだそうです。

そんなこんなで、とんでもない一日を過ごしてしまいました。家に帰ってグチまじりにその日の顛末を報告すると、グサリと一言。

「″年寄りの冷や水″の見本だね。

当分パソコンさわっちゃダメですよ」

女の子

イギリス王室のキャサリン妃が、めでたく男児をご出産!というニュースは、イギリス国内はもちろんのこと、世界中を湧かせて駆け巡りました。

最近何かと厳しい世界情勢の中、一瞬、一条の光が差し込んだような気持ちになったのは私だけではなかったはずです。

そのころのテレビ画面は出産を挟んでのあれこれで埋められていました。

なかでも印象的だったのが、出産直前、エリザベス女王が幼稚園児に囲まれておっしゃった一言・・・。

「男の子と女の子とどっちがいいですか?」

という子供たちのかわいい質問に、にこやかな笑みを湛えながら、

「どちらでもいいですよ」と答えられていた時の、最高に幸せそうだったお顔。

でも、若し私だったら即座に

「女の子!」

って叫んだはずです。

私自身は十人もの兄弟姉妹を持ちながら、なぜか神様は男の子一人しか私には授けて下さいませんでした。

しかも期待した孫二人も男の子。

若い頃はそれほどでもなかったのですが、たとえば旅行などに「母娘連れ」で来ていらっしゃる姿を見ると、心底羨ましくなるのです。

世の中には不妊で苦しんでいる人も多いのですから、性別を選ぶというのは贅沢なのかもしれません。

現代はお腹にいる時から性別を知ることも出来るようですが私達の頃には想像もできなかったことでした。

そういえば昔の年寄りは、おなかの膨れ具合を見ては

「あなたのは丸くなくて突き出ているから、きっと男の子だよ」とか、

「顔が優しくなってるから女の子でしょう」などと言ってくれていたものでした。

私自身は、実はなかなか出来なくて、ようやく授かった子でしたから、どちらでもよいというより、ただひたすら感謝で其の日を迎えたのです。しかも、大半の方の「きっと女の子ね」というご意見をまともに受け、ベビー服からおくるみ、バスタオルにいたるまでピンク一色で整えて…。

でも生まれてきたのが男の子と知った瞬間、逆に嬉しく、また誇らしくもあったのでした。もう半世紀以上も昔のお話ですから、当時は「跡取り」の存在がとても重要視されていて、男児の出生は「お手柄」みたいな感覚で受け取られていましたから。

事実、男の子は本当に頼もしく、どうせ一人しか授からなかったのだからかえってよかったんだと思うことにしていました。

でも歳を取るにつれ、羨ましいなあという気持ちのほうが勝ってくるのはやはり自分自身が弱まってきている証拠なのでしょうか?

それにつけても思い出されるのが、数年前のこと、実家の広島でひどい風邪にかかり往診してもらった時の一件です。

初老のお医者さんでしたが

「こんな様子ではとても千葉までは帰れないね。娘さんにでも迎えに来てもらいなさい」と言われるのです。

「私、女の子、居ないんです」と答えると、そのぶっきらぼうな先生が言うのに

「女の子を産めない女は前世であまりいい事してないからだよ。いいことしていたら神様がご褒美に女の子を授けてくれる」

(なんて失礼な!)ムカっと来た私は即座に反論しようとしたのですが、なんせ喉は痛いし、身体もしんどくて、そのまま黙りこんでしまいました。

先生が帰ってから弟にカクカクシカジカと、怒りをぶちまけると、弟はゲラゲラ笑いながら

「実はね、あそこは男の子ばっかり五人もいて、女の子が欲しくて仕方なかったんだよ。しかも最近生まれた初孫がこれまた男…。腹が立ってたまらんのじゃろう。奥さんにもあたり散らかしていたそうだ。」

なるほどね~解る解る。途端に私の怒りは同情に変っていたのでした。

キャサリンさま、お世継を産んだことで、さぞ安堵のご心境でしょうが、次回は是非、女のお子様も!

歳をとってからの話し相手はやっぱり娘の方がいいのではないでしょうか。

(でもそんなに気の合う母娘ばかりとは限りませんよ)

そう反論なさる方も時にはいますが、私に言わせれば贅沢というもの。

あ~あ、ほんと、女の子が欲しかった!

「

その電話が鳴ったのは朝、十時くらいだったでしょうか。いきなり

「JRから電話かかってこなかった?」

孫の沈んだ声です。

「JRから?どうして?」

「電車に紙袋忘れたんだ。会社に届けなければいけない大事な書類が入っていて今、駅員さんに言って探してもらってるんだけど」

聞けば、その中に携帯も入っていたらしく、公衆電話からかけているというのです。

なんてこと!学生時代から大雑把で、部屋も散らかしっぱなし。電灯の消し忘れなど日常茶飯だった孫なのです。

この春から就職して家を出た彼は二人の孫の弟のほうなのですが、同じ兄弟でありながら、どうしてこうも…と呆れるほど、几帳面な兄とは大違いなのです。

「だからいつも言ってたでしょ?その場を離れるときは、必ず(あと見)をしなさいって。」

「うん…」神妙な声です。 今までなら、

「今、そんなこと言ったってしようがないじゃないか!」と、必ずクチ応えしていた男なのですが、やはり社会に出て少しはわきまえるようになったのか、それともよほど打撃を受けたものか…。

同じ親から生まれ、同じ環境で育ったはずなのに、全く違う性格が出来上がるのが不思議でなりません。

それは幼いうちからで、例えば二人とも幼稚園児だったころ、何かのことで私が怒って、

「そんな悪い子には二人とも、もう夕ごはん食べさせません!」

と怒鳴ったのです。すると上の子は

「ごめんなさい!もうしませんから…」

と泣きわめくのに、下の子は平然として

「兄ちゃん、いいじゃないか。昼メシは喰わせてもらえたんだから」とケロっとしている、そういうダイナミックな子なのです。

そんな強気の彼がこんなにも落ち込んでいる…かわいそうに。受話器を置いたあとも、心ここにあらずでした。

仏壇に手を合わせ「ご先祖様、どうかJRのどこかの駅で、無事見つかりますように」その後も何一つ手に付きません。

試しに孫の携帯に電話してみました。虚しく呼び出し音が鳴るばかりです。この携帯、一体今どこにあるのだろう…?

しばらくして再び家の電話が鳴りました。

「まだJRから連絡ない?」

「うん、…誰かに、持って行かれたのかも知れないから、ここはもう諦めてすぐ会社に連絡しなさい。お父さんには電話したの?」

「もう少し待ってよ。お父さん、心配するから」

その日はあいにく母親も出かけて留守だったのです。

「実はね、その紙袋の中に先方へ届けなければいけない小切手も入っていて、今一緒にいる先輩が一時立て替えてくれるというんだ。でもそれでは申し訳ないから、半分でも出そうと思ってる。」

可哀そうだとは思うものの、生来「シマリ屋」の私に出す気はサラサラありません。ですからその金額も聞きもしませんでした。

「こうなったら、あなたももうハラを括るのね。会社クビになってもいいから、ちゃんと話してお詫びしなさい。」

とはいったものの、電話を切った後も(やっぱり出してやるべきだったのでは?)という思いに苛まれ、お昼をとうに過ぎたというのに食欲も出ず、ぼうっと過していました。

そこに今度は携帯の方のベルが鳴ったのです。

「…ばあちゃん、オレだよ。」

打って変ったいつもの陽気な孫の声.

「あなた今どこにいるの?」

「え?だってばあちゃんの方から何回も掛けたんでしょ?今日会社が半ドンで家に帰って今、携帯見たところだよ」

私は彼の話がすぐには理解出来ず、先刻からの一件を話しました。

「オレ、そんな電話かけてないよ!」

(……やられた‼)

ホント~に見事な「オレ詐欺」の手口でした。

ホッとした途端、思わず涙がポロポロ・・・大泣きしてしまいました。

「危ないとこだったね。でもオレ、何がショックかというと、〝うちのばあちゃん〟が騙されたってことだよ。絶対騙されない人だと信じ切ってたからね。」

受話器の向こうで孫が大笑いしています。

でもよかった!私が〝しまり屋〟でなかったら見事に引っかかっていたはず。

まさに「ケチの功名?」ともいうべき一件だったのでした。

孫文さんの恋

前々号(九十八号)の「きらこ」に「孫文さんの書」という文を載せて頂いたのですが、これから書くのはその続編ともいうべきものです。

お読みになっていない方の為に簡単に説明させてもらいますが、台湾で生まれ育った筆者が女学生の頃、台北でも一、二を争う高級料亭『梅屋敷』に特攻隊員が大勢宿泊していました。

命令一つで明日にも死んで往かねばならない…という、そのあまりの酷さに心痛み、気が付いたらいつの間にか私はその料亭の敷地内に侵入していたのです。

でもそこには実は深いワケがあったのでした。

孫文は辛亥革命の後、暫くの間日本に亡命していて、その間何回か台湾にも来ていたようで、当時は身の危険を避け、梅屋敷の離れに匿われて、ひっそりと暮らしていたらしいのです。

そんなことが解ってからというもの、私にとって孫文さんはなんだか「身近なおじさん」的な存在に変わってきていました。(もっとも、その頃には私はまだ生まれてもいなかったのですが。)

ですから、今年の六月に予定されている台湾での同窓会の折には、是非「国父史蹟館」にも寄ってみよう、そう決めていたのです。

ところが数日前友人から届いた一枚のFAXが、私の孫文さんに対する好感度を一挙に高めることになるのです。

私が「きらこ」に孫文の事を書いていたのを思い出した友人が(ナカダなら大いに興味を示すに違いない)と、送ってくれたのでしたが、送り主の思惑を遙かに上回り、まさに「硬直状態!」といった私でした。

それはある会の会報に掲載されていた、T・Mさんとおっしゃる男性の手記なのですが、冒頭から、「私は孫文が日本に滞在中に作った子供の、息子、つまり『孫文の孫』です。」と、はっきり名乗りを挙げているのです。

日本に亡命中、横浜市内の民家に身を寄せていた孫文はなんと、そこの二階を借りていた一家の、十五歳の美しい娘に恋をし、いきなり結婚を申し込みます。(写真も出ていましたが、聡明そのものの、愛らしいお嬢さんでした)

親は「若すぎる」ことを理由に、辞退しますが、諦めきれない孫文はなおも強引にアプローチ、遂にその娘「薫さん」十七歳の春、晴れて婚約、十九歳で女の子を授かります。

驚くなかれその時孫文は三十九歳!明治三十九年(1906年)の事でした。ところがその頃から海外での活動が盛んになり、次第に彼は留守がちになってゆくのです。

その後、薫さんは娘を抱えて苦労し続け、結局或るお寺の住職さんと再婚するのですが、孫文との事は娘にも話してなく、その息子、つまり孫のT・Mさんが、自分の祖父が〝孫文〟であることを知ったのは、三十歳の時だったとか・・・。

それにしても、あの台北の梅屋敷に身を潜めていた頃、孫文さんは日本内地に幼い娘を置いて来ていたわけで、日夜、国家存亡をかけた政治活動に奔走しながらも、折りにふれ、可愛い娘の面影…そしていとしい妻、薫さんのことを思い出していたに違いない、などと考えると、あの威厳に満ちた孫文さんの顔も違って見えてこようというものです。

明治・大正・昭和という激動の時代の中で歴史に残るあの大革命家が、若く血気盛んな時期、日本の一隅で二十歳も歳下の娘との切ない恋に悶々としていたなんて、実に人間的で可愛いとは思いませんか?

脳を騙して

若いころから血圧が低く、市の検診を受けるたびに「もっと栄養に気を付けて」などと注意されるほどの私でした。高い方で九十三、下は六十くらいでした。

自分で時々測るようにと息子が血圧計を呉れたのですが、面倒で二,三年間もずっとしまい込んだままだったのです。

つい先日、思い出して何気なく測ってみると、百三十八もあるのです。

「もしかしたら壊れているのかな?」

次の日、調べてもらったのですが異常はないとのこと。

翌朝、ドキドキで測ってみました。出た数字を見て固まってしまいました。

「ウッソぉー百六十七?!」

その日のうちに市内の病院に駆け込んだのです。

名前を呼ばれ、緊張しながら入った診察室にいたのはなんと、優しい笑顔の若い女医さんでした。

カクカクシカジカ、そして多少クドクド、今までの経緯を話す八十過ぎの老婆を前に、先生はちっともイヤなお顔をなさらず、「フゥーンフン」と頷きながら聴いて下さるのです。

「では測ってみましょう」ということになり、腕を出すと先生は

「大きくゆっくり息をして、静かな気持ちになって…」

そして出てきた結果は?

「百十の八十ですね。全然問題ありませんよ」

「え?そんな!」

「じゃ、もう片方の腕でみてみましょうか」

何と今度も同じくらいなのです。

血圧は些細なことにも敏感に反応するし、人によってそれが高すぎるとかは一概には決められないのだそうで、その時の気持ちの持ちようで、大きく変わってくるものらしいのです。

ドキドキしながら入って行った診察室に、優しそうな女医さんがいて、すっかりリラックスしてしまったというワケ。

人間の脳には人体をコントロールする司令室があって、身体全体をその末端まで掌握し、指令を発している、つまりすべては脳様のお指図通り…ってことなのでしょうか。

これは以前聞いたお話なのですが、ひどいゼンソクに悩まされ続けていた人が、ある晩、あまりの息苦しさに眠ることが出来ず、たまりかねて窓ガラスを何かで割ったのだそうです。スゥーっと冷たい風が頬にあたり、それからぐっすりと朝まで眠れたというのです。

ところが朝起きてみると、窓ガラスは割れていない。

なんと割ったのは窓際に置いていた大きな人形ケースのガラスだった!つまり脳は「割った」と思い込み、心地よく感じ…それが眠りに繋がった。というワケなのです。

ですから、こうした脳の指令室の動きを逆手にとって、つまり脳をダマして、よりよい生き方を探ることも不可能ではない、と思うのです。

例えば私がいつも励行している「笑い」もそうです。なにか辛いことに直面しても、とりあえず一旦笑う。すると、しかめっ面をしながら一途に対応策を考えるより、不思議と遥かに「いい知恵」が浮かぶのです。

最後に、「脳を騙して美しくなる方法」というのをお教えしましょう。

昔、「ヤマハ」で講師のセミナーを受けていた頃、演劇のベテラン俳優さんを招いて、「より美しい演奏のために…。奏者の表現力を如何にして引き出すか」といったワークショップが開催され、それに参加したことがありました。つまり、「魅力的な演奏というのは演奏者自身に磨きをかけること」だというわけです。

その時聞いて未だに心に残っている言葉は、

「劇団に入ったばかりの団員たちが最初に教えられるのは〝イメージトレーニング〟です。

山でも海でもいい、今までに見た中で一番美しかった景色を思い浮かべる。そしてその光景を見た時の感動を目で表現する。

さらに、毎朝起きた時、自分が今その場所に立っていると仮定し、鏡でその目を見て下さい。あきらかに瞳が光ってきているのが解るでしょう。

劇団の若者たちが、出始めはさほどでもなかったのに、見る見る輝いてくるのは、単に稽古や化粧のせいばかりでなく、こういった内面の訓練のたまものなのです」

どうですか、血圧からとんだ話題に飛躍してしまいましたけど、皆さんも早速ご自分の脳をお騙しにかかっては如何でしょう?

孫文さんの書

〝孫文〟という中国の革命家をご存知でしょうか?

「え?それって誰?」

というのは、多分お若い方。

中年以上の方は

「まあ、孫文も知らないの?」というくらい、歴史的にもその存在は大きな人物なのです。なんたって現在の中華民国の生みの親、なのですから。

とはいうものの、実は私も詳しい事は知りません。

ではなぜ今「孫文」なのか?

これからお話することは、いささか「風が吹けば桶屋が儲かる」式の、回りくどいお話なのですが…。

台湾で生まれ育った私は、太平洋戦争末期、女学校の二年生の時、多くの特攻隊員の出撃を見送りました。

昨日まで一緒にレコードを聴き、トランプに打ち興じて大騒ぎしていた優しいお兄さんたちが、ある日突然次々と姿を消す…、あの時の衝撃は私の生涯を大きく左右することになります。

その事をドキュメンタリー風に書き綴った一冊の本、「十四歳の夏」がこの夏出版されたことは、前々回の「きらこ」でも紹介して頂きました。

その中で、もっとも重要な場面は、女学生の私が、台湾でも一、二を争うお料理屋の「梅屋敷」に忍び込む件です。

その前後の経緯は長くなるので割愛しますが、そこに特攻隊員がずっと寝泊まりしていたのです。

「梅屋敷」というのは一九〇〇年に「大和宗吉」と言う方が、当時の政府の要請を受けて建てたもので、外交上の要人を接待するために設けられた、実に立派な和風建築の料亭でした。

当時台北で私の住んでいた家から、ほんの三、四分しか離れていず、女学校の行き帰りの通学路にもなっていましたから、毎日のようにそこを通っていたのです。

子供の私にしてみれば、長い石塀に囲まれたその建物は何とも不気味な一角でした。めったに人の声も聞こえず、時折り高級なクルマが、砂利石を軋ませながら、吸い込まれるように入ってゆく…。

しかしそこから私の特攻隊員との繋がりが出来、結局私はその中の生き残った一人と戦後に結婚することになるのですが、そうした一連の物語りを綴ったものが「十四歳の夏」という本でした。

戦後その梅屋敷は地下鉄工事のため取り壊すお話まで出たらしいのですが、少し離れた場所にそっくりそのまま移築されたのです。

ところが何故かそこは「国父史跡館」と名付けられ、孫文の残した資料の展示場になっています。私にはそれがどうにも腑に落ちませんでした。

さてお話はこれからです。つい最近のこと、見知らぬ女性からメールを頂きました。

『私は梅屋敷を建てた大和宗吉の孫娘です。ご著書「十四歳の夏」を手にし、一気に読み終えました。涙が止まりませんでした。

実は戦前、祖父は革命家の「孫文」を梅屋敷の離れに匿っていたことがありました。その時、「博愛」の書の揮毫を頂き、内地に引揚げる時、私の父がそれを持って帰ったのです。

終戦当時私はまだ二歳でしたから、成長するまでその額縁を見て育ちました。

数十年前、この書を中国側が探している事を知り、父が持って行って寄贈したのです。』

少しの事には驚かないナカダですが、この時ばかりは震えが止まりませんでした。

そうだったのか…それで梅屋敷は孫文の資料館に…と漸く納得出来たのです。メールの末尾には、

「是非お逢いして、積るお話をしたい」とあります。

その数日後、私達は新宿の某ホテルで逢っていました。夜を徹して語りあったのは言うまでもありません。

孫文がおじい様に贈った「博愛」の文字、それが海を渡って再び台湾の地へ…。

その時の感謝状の写しを頂いたのですが、漢字ばかりの中国語ながら、如何に相手側が喜んで下さったかが推し量れる、そんな内容でした。

若し私が「十四歳の夏」を出版しなかったら?梅屋敷のお嬢さんとは永久に知り合う事はなかったはずですし、なぜ「国父史跡館」になったのか、そのナゾも永遠に解けなかった事でしょう。

しかもこれまた偶然で驚いたのですが、その女性由紀子さんも、私と同じ

〝エレクトーン講師”をしていて、お互いの間には共通の知人も大勢いたのです。

世の中って、本当に不思議なことがあるものですね。

「スピリチュアルな話」

子供の頃、よく「食べ物を粗末にしたら、今にバチがあたるよ」などと聞かされて育った私達《昭和ヒトケタ世代》なのですが、飽食の現代ではどうなのでしょう?

さんざ聴かされた影響もあって、食べ物に限らず、モノに宿る生命への畏れ、例えば人形とか陶器など・・・今に至ってもそれはハンパではありません。最近、「断捨離」などといって、極端なくらい物を捨てることを推奨する動きがあるようですが、私にはとてもとても。

モノそれぞれに魂が宿っていると信じ切っているなんてちょっと異常なのかも知れませんが。

ところで、先週の大河ドラマの中で流罪になった崇徳上皇が、その怨念で清盛の息子、基盛を溺死させる…そんな場面がありました。

この「怨念」とまではいかなくても、人間、心に強く念ずることによって何かを動かすことが出来る、という研究が、科学者の間で進められているのだそうです。

それはロボットを使っての研究ですが、例えばロボットに向かって

「右に曲がれ、右に曲がれ」と強く念じるのだそうです。もちろん脳波を調べる時のような装置を人間にもロボット側にも付け、接続しておくらしいのですが、それにしても脳の内部での思考がそのまま伝わり、データ化され、ロボットがちゃんと右に曲がるなんて、スゴイことだとは思いませんか?

この研究が進み、その成果を見られる日まで私はこの世に生き残りたい!と痛切に思っています。

でも、解らないからこそ、ロマンティックな気分を味わえる…そんな場面も多いのかもしれません。

例えば何十年振りかの同窓会などでよく聴かれるセリフですが、

「君のこと、ずっと好きだったのに、全然気付いてもらえなかった…」

「ええっ!ちっとも知らなかったわ。私もあなたの事を…」

なんてことも、脳波科学が進歩してしまえばドラマにもならないことになってしまいます。

やがてそのうち携帯にも「相手の心のうち、読み取り機能」なんてのが組み込まれ、会話も「味もそっけもない」ことになるのではないでしょうか。

主人がまだ生きていた頃のことですが、夕食時、晩酌をしながら、突然思い出したように

「あいつ、あれからどうしてるかなあ」と、古い友人の事を話し出しました。

若いころ、仕事の上で知り合ったその男性と意気投合し、二人でよくお酒を飲みに行っていたのです。

ところが些細なことで口論が始まり、お互い意地っ張りなところから絶交状態になり、以来二十年以上も音信不通に。

その友人の事は口にするだけで夫が不機嫌になるので私も触れないようにしてきたのです。

「ケンカ別れしちゃったけど、ホントはいいヤツだったよなあ~」「そんなこと言い出すなんてあなた、歳取った証拠ね!」言い終わった途端でした。

「ピンポーン」

玄関のチャイムです。

そこに立っていたのはなんと頭のハゲ上がったそのウワサの主!

「近くまできたもんで…」一升瓶を抱え、いかにもバツのわるそうな顔で突っ立っています。

向こうも年取って昔のことを思い出し、懐かしくなって訪れたのでしょうが、そのタイミングにはただただ茫然…の私たちでした。

「ウワサをすれば影」

こうした不思議なスピリチュアル体験とでもいいたいものを、どなたも一つや二つはお持ちなのではないでしょうか。これは単なる「偶然」なのでしょうか。

オリンピックの余波

石原都知事さんが以前から力を入れ、その誘致に熱心に取り組んで来た「東京オリンピック」。まだまだ正式に決まるまでには程遠いのですが、候補の三都市に残って、ひとまず第一関門は突破…。さぞかし胸を撫で下ろしておいでなのではないでしょうか。

私はたまたま夕食の時にテレビでそのニュースを知ったのですが「2020…」と聞いた途端、思わず

それというのも、ここのところ親しい女性の友人が続けざまに三人も他界して、すっかり気が弱くなっていたからなのです。

「よく言うよォ、叩いても死なないくせに」口の悪い孫が笑います。

でもその年、私は88歳。生きているという確かな保証はないはずです。

最近は同年齢の友達が集まると、どうしても話題はそちらの方向に流れがちで、「私、ぼちぼち身辺整理始めたのよ」とか、「ポックリ死ねたらいいのにねえ」などなど。

つい最近八十三歳で鬼籍に入った友人はまさにその「ポックリ」を地でいったような亡くなり方で、お別れの時のお顔も、ふっくらと美しく、どちらかというと我がままで甘えん坊だった彼女の生涯をそのまま残したような面ざしでした。

この方のように終焉を飾ることの出来る人って滅多にいるものではありません。

それにしても、お別れの時、顔を見せるという風習は世界共通のものなのでしょうか?

日本でも昔は自宅での終末が普通でしたから、ごく身内の者にしか顔を見せることはなかったような気がするのです。

今はビジネス化された葬儀の流れの中で、まるで当然のように縁故関係の薄い参列者にもお顔を見せてあげている…。私はこれが不思議でならないのです。

生きてる間、あれだけうるさく「個人情報保護法」なんてもので縛りつけておきながら、いったん息を引き取るや、まるきり無防備な個体として、衆目に曝されてしまう。

中には「見ないでよ!そんなに人の顔を、みんなでよってたかって注視しないでよ!」と身悶えしている方もおいでなのではないかと思うのです。

その為に、祭壇には必ず遺影というものが飾られているのですから。

でも、最近は「お化粧師」という方の手でほんとうに美しく仕上げて頂けるようで、男性でも思わず手を合わせたくなるような神々しいお顔になっていることもあります。

私は日ごろからお嫁さんには

「綺麗だなあ…って思えたら公開してネ。でなければホントの身内だけにして」と頼んであります。

「でもねえ、そう言われても、お別れに是非お顔を…って言われたらお断り出来ないでしょう」

お嫁さんはすっかり考え込んでしまった様子です。

オリンピック誘致から派生してとんでもない方向の家族会議に発展してしまいました。

その時、息子が言いました。

「おふくろが2020年のオリンピックの時まで、今のままの健康状態でいられたら、ご褒美に世界旅行に行かせてあげるよ」

そうかァ!走る馬のニンジンじゃないけど、オリンピックを目標にこれから元気出せばいいんだ!

結局「顔」の件での結論は出ないままだったのですが、私はやはり「お別れ」の時、自分の顔はあまり見て欲しくない、という気持ちを断ち切れずにいるのです。

いっその事、ここは極めつけのブラックユーモアで、今からお化粧師さんに頼みこみ、あの「レディ・ガガ」よろしく、閉じた瞼の上にパッチリ見開いたお目々でも描いて貰うことにしましょうか。

棺(ひつぎ)を覗き込んだ途端、ギョッ!となって固まり、その直後、笑いをこらえるために引き攣っている弔問客の顔こそ見てみたいものです。でも残念ながらそれは当の本人には知るよしもないハナシでして。

というワケで、東京オリンピックが実現するその日まで元気でいられる事を目標に、当分明るく前向きに生きていくつもりのナカダでございます。

![]()

樹の気

毎年秋になると可愛らしい真っ赤な実をつけるピラカンサ。もう十年以上も前、鉢植えで買って来た時は三十センチにも満たない苗木だったのに、みるみる育ち、やがて一回り大きな鉢に移し替え、裏庭においてずっと楽しんできました。

ところがこの木の実、ムクドリの大好物で、せっかく実を付けても次々と食べられてしまうのです。そこで野鳥の目の届かない、樹のかげに置くことにしました。

以来、被害は半分くらいに減りましたが、その代り目を楽しませてくれる分も半減。どっちをとるか悩みながら、あっという間に十年も経ってしまいました。

丈は一メートル近くにもなり、逞しく枝を拡げ、緑の葉っぱは四季を問わず、つややかに光って目を楽しませてくれます。ましてや実のなる秋のその見事さ。

ここらで置く場所を替え、もっと人目につく所に動かしてあげよう…。そう思って「よいしょ」と持ち上げたのですが、びくともしません。

それもそのはず、十年という歳月の間に鉢の底からにょっきり根が出て、大地にしっかりと密着しているのです。

「そう、ここがアンタのお好みの場所なのね」

さて、お話はこれからです。

ある朝、ゴミを出しに行って裏庭を通ると、「無い!…」あのたわわに実をつけたピラカンサがそこにいないのです。信じられない!

なんとそれは庭の真ん中に引っ越していたのです。あわてて家に駆け込み、お嫁さんに聴きました。

「だって、あんなに綺麗に実を付けてるのに、樹の陰に置いててはかわいそうですよ。私が昨日移しておきました」

まさに「オーマイゴッド!」

前に置いてあった場所に行ってみると、直径1センチもある根っこが、プッツンと鋏でちょん切られています。

それからの毎日、葉っぱは無残に枯れはじめ、私は少しでも樹の負担をすくなくするため、枝を払ってやりました。樹の泣く声が耳に残るような日が続きました。

あれから半年…

「葉っぱのフレディ」ではありませんが、たった一本頑張って冬を越した、その枯れ枝の先に、まるで望みを託すように小さな葉が枯れずに五,六枚くっついているのです。これで新芽でも出てくれれば、なんとか生き還ることが出来るのではないでしょうか。

「頑張って!」通るたび声に出して呼びかけている私です。

「アニミズム」というのは、この世の森羅万象に魂が宿っている…という考えなのだそうですが、私はこと樹木に関しては、それを深く信じるのです。

先日家にいらした庭師の方も同じようなことを言っていました。

「あるお宅で、処分する大きな樹を倒す仕事を頼まれたのですが、私はどうしてもその気になれず、お断りしたのです。樹を見に行った時、樹が泣く声が聞こえるんです。その後そのお宅で他の植木屋さんを頼んだところ、三人がかりで扱ったのに、伐った方向が逆になって樹が倒れかかり、三人ともケガをしたそうです」

どんな大きな樹でも、元はひと粒のタネ。それぞれに生命が宿っていると思うのです。確かに樹には精気が籠っている、私はそう確信しています。

それを痛切に感じたのは、この春ハワイに行って「この木何の木、気になる木…」の「日立の樹」を見て来た時でした。目の前に、あのテレビ画面いっぱいに枝を拡げる、俗称「アメリカ合歓の木・サマンの木」の実物を見た時の感動!

それはしっかと大地に根を下ろし、

逞しく、しかも優雅に立っていました。「どうだい、俺は、百年以上もここにいて、何もかも見て来たんだぜ!」と言わんばかり、自信に満ちた誇らしげな姿で。

樹の幹に手のひらを押しあて、じっと目を閉じていると、樹のうちにひそむ「気」そのものが私の中に脈打ちながら入りこんで来るのがはっきり解りました。

さて、今朝もゴミ出しの時に見た「ピラカンサ」ですが、最後の力を振り絞るように、枯れ枝の先に残った僅かの葉っぱを、冷たい風の中で震わせています。

変りはてた姿になりながらも確かに息づいているその木に、私はいつものように声をかけました。「頑張ってね!私も頑張るから!」

=ちなみに、その後、かろうじて生き残った1本の枝から新芽が吹きはじめ、5月10日現在、若葉が一斉に!! ピラカンサは蘇ることが出来たのです。その逞しい生命力に心打たれ、勇気をもらいました。=

3本の幹のうち親の木は枯れ、いちばん幼い幹のみが頑張って冬を越しました。

褒めてやって下さい!

秋にはきっと真っ赤な実を付けてくれることでしょう

![]()

ガーマルチョバさんの公演見せて頂きました

天王洲・銀河劇場

2011年11月16日

素晴らしいパントマイムの世界!!

世界中を飛び回っているガーマルチョバさん

さすが~~~!

っと思いました。

素晴らしい舞台に、2時間釘づけ!!

満席の銀河劇場でした。

あ~、楽しかった!!

(前にテレビでご一緒した時の…)

小島よしおさんと・・・

(これはミヤネ屋収録の時)

★9月10日(土) 午後2時から~3時30分

TBS系列全国ネット

徳光和夫さん司会のバラエティ番組

元気なご長寿!ってことで

逆さ歌で出して頂きました

共演は西山茉希さん

(才色兼備の素晴らしい女優さんでした!)

![]()

2012年4月28日

裏庭の藤、今年も満開です。大きな蜂がブンブン跳び交い、美味しそうに蜜を食べています。

手前に植えてあるのは「きゅうりの苗」。庭仕事って最高に楽しいですよね~!健康にもいいし・・・。

![]()

遂に完結!

結婚して20年の中年カップル

未だに攫みきれない妻の心のもどかしさに耐えきれず

夫は若い男になりすまして

妻とメールのやりとりを始める・・・

完結と同時に「面白かった!」「ハラハラしながら読んだ」

などの、嬉しいメールを頂きました!

厳しいご批評をも お待ちしています

その他・・・

★中篇小説「漁火の海」

★中篇小説「♪ミュージック・セラピスト」

★同じく中篇小説[辛夷の樹の下で」

2011年7月24日=地デジの日!=めでたく

80歳の誕生日を迎えました!

(オヨメサン手作りの豪華なバースディケーキ)

健康で傘寿を迎えられたことに感謝!

しかもこの歳で、まだ「市の福祉センター」で

ボランティアのベビーシッターを

させて頂いてます。(自分でクルマ運転して行ってます)

さらに

自宅のピアノ教室では小・中学生が

まだレッスンに通って来て下さってます!

そんな私の健康法?

はい、イロイロありますが、一番のオススメは

《逆立ち!》です。

=ヨガ式の三点倒立=精神的にも、とても効果的!なのですヨ

.JPG)

.JPG)

「笑っていいとも」に

続けて出演させてもらいました!

2010年12月1日(水)

フジテレビ=笑っていいとも

「逆さ歌」で

(「宇宙戦艦ヤマト」を歌いました)

戦場カメラマン渡辺陽一さんと

戦場カメラマン渡辺陽一さんと

2010年11月18日

作曲家でもあり、ピアノの講師でもある

田丸信明先生の

研修を受けました(ヤマハホール研修室)

20年振りにお目にかかれて

最高に嬉しかったです。

今まで教室での指導では

ずっと先生の書かれた

楽譜を使わせていただいてました

現在も沢山の生徒さんをご指導をなさっている

先生は、とても若々しくてステキでした。

教材にサインをしていただいてるところです

日本経済新聞に!!

8月6日、日経新聞夕刊に

BSジャパンで制作して頂いた、

戦争に纏わるドキュメンタリー番組

「どうしても伝えておきたい1枚の写真」

の広告を

大きく掲載して頂けました!!

8月14日の夜、終戦65年特集として

放映されました

⑳10年5月29日(土)朝の

フジテレビ=「めざましどようび」に出演しました

今回も、すばらしい企画に

参加させていただきました

米・仏・中・独、4カ国の若者に

その国それぞれの言葉で

「あなたのお名前は何ですか?」

と、訊ねるのですが

なんと!

「逆さ言葉」で問いかけ、

それを逆再生して聴いてもらうのです。

さて、果たして通じたかどうか?

その結果や如何に??

「フジテレビ局アナ」加藤綾子さんと・・・

パントマイムの第一人者

「がーまるちょば」さんと、野球実況のコラボを・・・

(そのすばらしい芸にはただ感歎あるのみでした!)

今、我が家の庭の藤が見ごろです!

去年は数えるほどしか房をつけなかった藤の花

今年は見事に咲きました

2010年5月1日

今こそ旬のお嬢さん達と!

2010年4月10日(土)

「千葉テレビ」=熱血BO-SO TV=に

「逆さ歌の熱血おばあちゃん」として出演しました。

。

今、人気沸騰中のタレント「AKB 48」の

かわいいお嬢さんたちとの共演・・・

そしてあの「にしおかすみこさん」とも。

素顔はお淑やかで、優しいお人柄、

記念写真にも、気軽に応じて下さいました。

先日、3年ぶりに、生まれ育った街タイペイを

訪れました。

小学校の同窓会だったのですが、未だに校舎はそのまま

残されていて、

「国民中学(現在)」の後輩たちが、暖かく迎えてくれました。

花蓮の基地へ

沖縄へ向かった多くの若者たち・・・

~2010年6月9日・台湾 花蓮の海辺にて~

![]()

「フジテレビ」の=「ウソホンティ」

「逆さ歌の達人おばあちゃん∮中田芳子♪」が登場しました。

「ふるさと」他の弾き歌い。

1月15日、ベッキーさん・ウエンツ瑛士さんとの

楽しい収録でした。

あの毒舌キャラの「有吉くん」に会えたことも

嬉しかったです!

思いっきり毒舌を吐かれてきました。

↓

若い人たちに囲まれると年齢を忘れます。

逆に若返るような・・・(あのベンジャミンみたいに!)

![]()

逆さ歌の魔女 中田芳子 魔女の生き方

というタイトルでブログも立ち上げました。逐次追加していきますので

温かいコメントを是非お寄せ下さい

(ブログのアドレスは,)

↓

http://sakasa.cocolog-nifty.com/

![]()

トピック!世界の桧舞台で・・・

2009年9月25日千代田区の

「千代田の杜合唱団」のお仲間に加えさせて頂き、

ニューヨークの「カーネギーホール」で

歌ってきました。

(もちろんサカサ歌ではありません!)

指揮 長野力哉先生

伴奏 更江真生子先生

夜、遅い時間でしたのに沢山の聴衆のかたから

大きな拍手を頂き、公演は大成功でした、

![]()

その、凱旋公演ともいうべきコンサートが

再び!

2009年12月23日カザルスホールで行われました

出演は第一部、

第二部には「川畠成道」のリサイタルも!!

曲目 Ave verum corpus=モーツアルト

メサイア=ヘンデル 他日本歌曲数曲

(カーネギーホール)

![]()

★遂にマスター

英語のさかさ歌!

今秋、ヨーロッパに向けて放映される番組の中で

「英語の逆さ歌を・・・」とのお話を頂き

★星に願いを

★聖しこの夜

★ジングルベル

の3曲に初挑戦、遂にマスターしました。

なんと!日本語より易しいのには驚きでした。

殊に、「星に願いを」のウラのメロディの美しさ!

是非お聴かせしたいです!

![]()

![]()

2009年2月24日

日テレ BS の企画で

「どうなってるの?この脳・・・」

みたいな感じでお声をかけて頂き、

虎ノ門の「東京脳神経センター」で

MRIによる脳精密検査を受けました。

その時ご一緒した

「日本知恵の輪協会・会長の山本先生」が

私の上着のボタンホールに

「知恵の輪」を付けて下さったのですが

どうしても外せなくて

1時間近くも格闘!

結局解けなくて、ギブアップしてしまいました。(涙)

1本の棒にヒモが付いていて、それを上着のボタンホールにくぐらせただけ。

でもどうしても外せなかった!

降参して山本先生に外して頂いたら

何のことはない「コロンブスの卵」

あ~~口惜しかったです!!

先生、また他の「知恵の輪」も教えてくださいね

★★★

1月30日「産経新聞・朝刊=文化欄」に

「日本全国ご当地回文」の本を

掲載していただきました。

もしお手許におありでしたら是非ご覧になって下さい。

以下のような見出しです

中田芳子さん「日本全国ご当地回文」 全市を制覇

「今、春だ。小樽は舞い」「エコは完全、川越」…。全国783市を回文(逆さ言葉)にした「日本全国ご当地回文」(太田出版)が出版された。“回文の達人”と呼ばれるピアノ講・・・

2009年、1月15日

千葉大学で「逆さ歌・回文」の講義をさせて頂きました

ヤマハから「音響さん」が出向して下さったので

「逆さ歌」も「逆回転コトバ」も

即座に出来、楽しい時間を

多くの学生さんと共有出来て、しあわせでした!!

逆さ歌で盛り上がりました

★★★

「日本全国ご当地回文」(783編)

NOW ON SALE!!

各都道府県を題材にした

抱腹絶倒の4コマ漫画(47編)

その4コマ漫画の「吹き出し」すべてが

回文・・・というスゴさ!

全230ページ、783編の回文いずれもが

コメント付きで掲載されています。

只今絶賛発売中!!

是非本屋さんでお買い求め下さい。

アマゾン、その他でも購入出来ます。

1200円+消費税=1260円

出版 株式会社太田出版

編集者 七井 えり

七井えりさんにはほんとうにお世話になりました!

「自費出版」する覚悟でいましたのに

太田出版から出して頂き、全国の書店に!

ほんとうに

有難うございました!!

さらに!=テレビ出演=も・・・

発売にさきがけて

「日本全国ご当地回文」を

フジテレビの「めざましテレビ」で紹介して下さいました。

10月14日(火)朝の

「めざましテレビ」=回文では

仙台市の

「よい男性多い仙台よ」(ヨイダンセイオオイセンダイヨ)

が紹介され、

逆さ歌も1~2曲ご披露させて頂きました。

47都道府県ごとに、市の名もアイウエオ順に並んで

とても解り易くなってます。・・・

あなたの住む市がどんな「回文」に料理されているか

是非読んでみて下さい!!

!

藤岡弘さんのご登場番組

「熱中人生最高!」の中での出演です

これも(NHK総合テレビ)

今回の内容は「逆さ歌」や「回文」・・・というよりも

もっと内面的なものを取り上げていただきました、

なんと!

あの、藤岡弘さんが、我が家にいらして下さいました!

詳しい事は、当日テレビを見て頂ければ判りますが、

藤岡さんの人間性の素晴らしさに

心を打たれ、久々の興奮状態です。

レッスン室で

オビラジRの「KONANちゃん」

「ケツメイシ」の「夏の思い出」を

逆さ弾き歌いするときのイメージなので

素適な水着姿!

いつものレッスン室が光り輝いて見えました。

スタジオ収録では

「はるな愛さん」と、ご一緒しました。

ほんとうにステキです。そして優しいし!!とにかく

魅力のある方・・・。

オリエンタルラジオの藤森さんと3人で盛り上がりました

大人の女性のための月刊誌

「STORY」から

取材に来ていただきました。

12月28日発売の

「2月号」に掲載していただいてます。

「日本全国ご当地回文」も

紹介して頂きましたが、私の日常の中から

私にしかないなにかを

引き出して下さって、とてもよく纏められ、

感謝でいっぱいです!

ありがとう!朝原宣治選手

2006年9月2日 代々木の競技場にて撮影

(この頃には2年後の北京オリンピックで、

あんな素晴らしい活躍をなさるなんて

思ってもいませんでした!)

満面の笑顔

カモシカのような?足 スタートの瞬間

★★ヨガ式逆立ちのススメ ★★

「逆立ち」の効用は声を大にして宣伝したいものの一つです。立って歩ける人なら、3日も練習すれば出来ます。でも、やはり初めての挑戦は「70歳」が限度?・・・かもしれません。

ビンをサカサにすることで、底に溜まった沈殿物を取り除くように、身体の中味を初期化する壮快感。そして身体中のありとあらゆる臓器が、普段は地球の引力によって下方に引っ張られているのに、逆立ちによってギャクに引き揚げられる・・・

そんなスッキリ感を味わうことが出来ます。

何か悩み事があっても、1分くらい逆立ちしていると、(例えば天井からピアノがぶら下がって見える)=そんな光景をしばし目にしていると自分の存在がなんだかチッポケに思えてくるから不思議です。

今日から早速お試しあれ。

私の健康標語=きょうもゲンキだ 逆立ち出来た!

(2008年も、年が変わってすぐ逆立ちにトライしました)

ヨガ式逆立ちはまず、壁に向って立ち、左右の手を組み両肘を使って「3角形」を作ります。その3角形を壁際の足許に置き、その中心にアタマをつけます。続いて足を出来る限り身体に寄せ、限界まで来たらポン!と、床を蹴り、足を上にあげ壁によりかかります。

3月10日、テレビ東京

「主治医の見つかる診療所」

で、紹介していただけることになってます。

関西方面にお住まいの方にお知らせ

大阪毎日放送「ミュージック・バラエティ」

=「ミュージック・マクソン」

第3弾!

。

放映日は10月17日夜でした。

タレントさんたちの爆笑さかさ芝居

陣内智則さんの司会、今度はどんな展開になるのでしょう?

MAXのみなさんと。

「ジャイケル・マクソン」

WEDNESDAY MIDNIGHT VARIETY

2007年5月29日

台湾・台北市の「建成小学校」の同窓会でした。

台湾総統府 これが台北101

(台北101にも乗ってきました。展望台まで僅か37秒!という速さです)

通いなれた道 6年間通った小学校の入口 熱烈大歓迎をうけました

70年前に父が建てた家・・・ このあたりが遊び場でした 地下鉄で淡水へ

間もなく取り壊されるとか。 (道路を隔てた所で ) (夕暮れの淡水河)

同じ日、陳水扁総統を総督府に表敬訪問!

陳総統に握手して頂いて感激でした

日本から150人が大挙して、懐かしい母校(未だに健在!)へ。

父が70年前に建てた家もひっそりと残ってました。

⇒★♪日本全国ご当地回文(北海道東北関東編)♪

→★♪日本列島ご当地回文(関西編)♪

⇒★♪日本全国ご当地回文(四国・九州編)♪

遂に達成!「日本全国ご当地回文」

2006年12月30日、午後5時

779編目の「垂水市」を書き終えました。

2006年8月から始めた→★日本列島♪ご当地回文★

2007年2月21日が当初の目標日でした、

2007年5月12日

ベルフラワーが一斉に!

★小さな旅をしてきました

★所用があっての一泊旅行でした。

さて、クイズです。

ここは何処でしょう?

ヒント=春の海がきれいでした!

コンサートに我が家の花を!!

2007年4月13日

内幸町ホールで、尊敬する「今西玲子先生」の

エレクトーンコンサートがありました。

花束を我が家の庭に咲いた

フリージア と、

マーガレットで作りました。

↓

★ リフレッシュの日!

市の福祉センターからお電話を受け、

月に1度か2度、ストレス解消させて頂いてます。

そう、ボランティア・ベビイシッター

今日 2月19日にも、

可愛いいボクちゃんたちとの

しあわせなひとときを過ごしてきました。

数えてみたら、もう10年近くやってることになります。

今まで、どれほどのエネルギイを頂いたことでしょう。

私のゲンキのミナモトで~す!!

福祉センターのお遊び部屋にて

福祉センターのお遊び部屋にて

ここに来ると浮世のツラサなど吹き飛んでしまいます!

2007年1月28日(日)、テレビ東京(朝)

番組名「ポケモンサンデー」

観ていただいて、有難うございました

遠い九州からもメールを頂き、感激してます。

番組の中で弾いたのはアドヴァンス・アドベンチャーという曲

最高に楽しい収録でした!

若手お笑い芸人ロバートさんたちと・・・

若さと、芸熱心さ・・・そしてアタマの回転のよさ!!

おばあちゃんはそのエネルギーをしっかり頂いて帰りました。

ロバートの皆さん有難うございました。これからも頑張って!

テレビ、見て下さって、有難うございました!

★2007年1月5日(金)夜10;00~

NHK,BSⅡ「熱中時間・団塊の世代スペシャル」に

瀬川瑛子さんとご一緒させていただきました。

「命くれない」の曲、サビの部分を

逆さ歌できれいに歌っていらっしゃいました。

実際にお目にかかった瀬川さんは、

とっても美しくて、優しくて、あったかな方でした!

(銀杏の葉の絨毯・・NHK近くの道)

川畠成道「ファンの集い」

2006年12月3日=ホテル・ニューオータニ

170人の盛大なパーティでした!

私のガーデニング(2006・11・21)

お正月に備えて「葉ボタン」を植えました。

パンジーと組合わせて・ト音記号!

真上から見られないのがザンネン・・・

私とDNAを共有する可愛い天使たち!がやってきました

テレビ朝日「やぐちひとり」(第2弾)

2006年12月26日(火)(深夜1時20分~)

劇団ひとりさん・矢口真里さんとの

抱腹絶倒のパフォーマンス!!

第2弾も強力なインパクト!

「劇団ひとりさんがバナナの皮をむいて食べ、その皮を

うしろにポーンと放り投げる・・・」

さてその映像をギャク回転すると??

ところで・・・前回は

メイクさんにカンペキ?!なるメイクをして頂きました。

使用前・使用後!?の比較です。

ベテランのメイクさん、有難うございました!

帰宅した私を見、家族一同吹き出したあと、口を揃えて

「別人だあ!・・・」

お知らせです!

★75歳直前の思い出にと書き溜めた「掌編小説」=

*「川畠成道のコンサートに纏わる七つの物語」*

遂に完成!

いずれも川畠成道さんのコンサートを舞台にした、

ロマンティックなお話・7編です。

続けて読んでくださると嬉しいです。

♪ショートショートへはこちらが近道です→

お勧めは第4話の「愛の哀しみ」2006年2月8日脱稿

★第1話「ブラボー」=コンサート会場で隣合わせた

20代の若い恋人たちの、心あたたまるお話

★第2話「再会」=老境にある孤独な女性・・・かつて別れた夫との

コンサート会場での偶然の再会に、心ときめくが・・・

★第3話「チケット」=コンサート会場でのダブルブッキングが

きっかけで芽生えた年上の女性への切ない恋物語

★第4話「愛の哀しみ」は17歳の少女洋子(ひろこ)の目から見た、

ちょっぴり哀しい、オトナの恋の物語り。

★ 第5話「チャルダッシュ」=オペラシティ・コンサートホール、

隣り合って座った二人に芽生えた女同士の友情。

★第6話「フォーレ」=気まぐれに恋人に別れを告げたものの

その寂しさに耐えられず懊悩する芳乃

★第7話「ツィゴイネルワイゼン」=かつてほのかな憧れを

抱いた人との半世紀を超えた切ない思い出の曲・・・

∮

ーまだまだ続きます!ー(現在7編)

魔女のチョッピリ嬉しいお知らせ!!

私の短編小説、「交換日記」がNHK厚生文化事業団の「雫石文芸賞」

最終選考 8編 の中に残りました。

結局受賞は逸しましたが、600人近い応募の中から

最終選考にまで残して頂いて

もうそれだけで感激!

短編私小説「交換日記」はコンテンツから

「回文だって芸術です&お子様ランチ」をクリック

そのページの最終をご覧下さい

ーあらすじー

高校生時代、交換日記を交わしていた先輩、下条慎介と

偶然出合い、心ゆらめく 暁子(あきこ)。

だが、二人の間には、すでに半世紀を超える

時が流れていた。

当時、暁子は慎介の父親から

身分の違いを理由に交際をやめるよう説得され、

心ならずも身を引いた苦い想い出を持つ。

75歳を過ぎても、老醜の欠片もみられぬ慎介に、

遠い昔の姿を重ねつつ、

いま燃え上がる暁子の想い・・・

これからも小説、楽しみながら書いていきます。

読んで下さる方がいたら嬉しいです!!

朗読のお仲間から「交換日記」の「最終選考」へのお祝いにお花をいただきました!

思いがけなくて嬉しかったです!友情に感謝・感激

魔女からのお知らせ・その2

私の生まれた台湾から来日した友人阮美妹さん(げん・みす・・・正しい漢字は

女ヘンに朱)の出版記念を兼ねた講演会が

2月22日、文京シビックホールで開催されました。

阮美妹さんと・・・ 著書「台湾二二八の真実「消えた父を探して」

1947年(昭和22年)に起きた台湾の凄惨な2・28事件で父を失った阮さん。

その後50年余り、ひとりでコツコツ調べ上げ、その真相を本に纏めました。

父「阮朝日(ちょうじつ)さん」は現、福島大学を出られた大の親日家。

美妹さんも日本人の小学校(私と同じ台北市 建成小学校)から第3高女へ。

「まどか出版」から発行された、この本は

もっと多くの人にも親しんでもらえるよう、

「まんが・台湾二二八事件」と、あわせて出版されています。

読んでくださると嬉しいです。漫画は1200円、

「台湾二二八の真実 消えた父を探して」は2000円です。

(まどか出版、03・5814ー9292)へ

「さくらんぼ」のさかさ歌

テレビ東京月曜日の新番組

(ガレッジセールのゴリちゃん・川田さんの・・・)

「ワザーランド」で、さかさ歌を歌わせてもらいました。

エレクトーンを弾きながら歌いました。

スタジオにて・・・「ワザーランド」収録終了後

◆

いつも感じることですが、「お笑い」の方たちは

ほんとうに優しく、そしてふだんはとても真面目でもの柔らかで、

だからこそ生き残って活躍できるのだなあ・・・と、

しみじみ感じました。

楽しい思い出のひとこま・・・・

2006・3月 シンガポール駆け足旅行・猛烈な暑さでした

以前住んでいたシンガポールでお世話になった方々の「熱烈歓迎」をうけました。

なにかと騒々しいマイ・ファミリイです。8年ぶりのシンガポール

(でも以前、一緒に来た「つれあい」がいないのが寂しい・・・)

久々に虹が出ましたねー

大空に アーチを描いて

美しい、神秘的な虹の橋が・・・

魔女は天たかく駆け上りたくなって困りました

(2005年5月18日午後6時30分)

(我が家のベランダから)

魔女は今年もみなさまのお越しをお待ちしております!

← メールはこちらへどうぞ

← メールはこちらへどうぞ

NHKの「お昼ですよ・ふれ合いホール」でご褒美を!

NHKの「お昼ですよ・ふれ合いホール」でご褒美を!(かくし芸大会)

「世界まる見え・テレビ特捜部」の収録風景

あの美しい楠田枝里子さんや、

たけしさん、所さんと一緒に出させていただきました

放映は2005年6月6日、午後8時からでした。(日本テレビ)

たけしさんもさかさ歌で「上を向いて歩こう」を、ちゃんと綺麗に歌って下さいました。

みなさんさすがミュージシャン、音程の確かなことに改めて脱帽!!

***************

音声再生もきれいで、エレクトーン(ステージア)の音もクリアにはいってました。

所ジョージさんの

「サマージャンボ・宝くじ」の逆さ歌。

再生で、見事にバッチリ!さすが・・・!

ご本人が一番驚いていらっしゃいました。

73歳後半の楽しい想い出となりました

どうなってるの?

遂に解き明かされるか?魔女の脳構造

美容院?・・・いいえ、これ大学の研究室なんです。

さかさ言葉をしゃべったり、

エレクトーンを逆から弾いて逆さ歌を歌ったり・・・

あまりにもヘンなので、日大の医学博士「森 昭雄教授」が

世界に3台しかないという、大掛かりな脳波検査機器を使って

魔女の脳の構造?を調べて下さいました。

「サカサ言葉」や「ギャク回転メロディ」ーを考えている時、

右脳と左脳が同時に活発に働いている・・・のだそうで、

これは極めて珍しい例なのだそうです。

レトロなこのHPを

レトロなこのHPを